学振の特別研究員とは?分かりやすく解説【種類・金額・応募資格】

優れた若手研究者に対して生活費と研究費を支給する制度(支援機関:日本学術振興会)

「学振の特別研究員って誰でもなれるの?」

「特別研究員になるといくらもらえるの?」

特別研究員は金銭面だけでなく、業績面でもメリットがあり、多くの大学院生や若手研究者が採用を目指しています。

あかのん

あかのんこの記事では、学振・特別研究員について詳しく説明します。

この記事のポイント

この記事の最後に、採択される申請書の書き方(博士課程向け)についても、記載しています!

あかのん

あかのん筆者が博士時代に難関奨学金に採択された申請書も公開しています

学振の特別研究員ってなに?

学振の特別研究員ってなに?

学振とは、正式名称を日本学術振興会。

研究者や大学院生の間では「日本学術振興会の特別研究員」のことを「学振」と呼ぶことが多いです。

特別研究員の目的は、日本の未来を担う優秀な若手研究者を育成・確保することです。

採用されると、研究費や生活費の支援を受けることができます。

「まさに研究者を目指す人のための制度」といったところですね。

あかのん

あかのん狭き門をくぐり抜けて学振の特別研究員に選ばれることは、優秀な研究者としての証となります。

対象者と応募資格

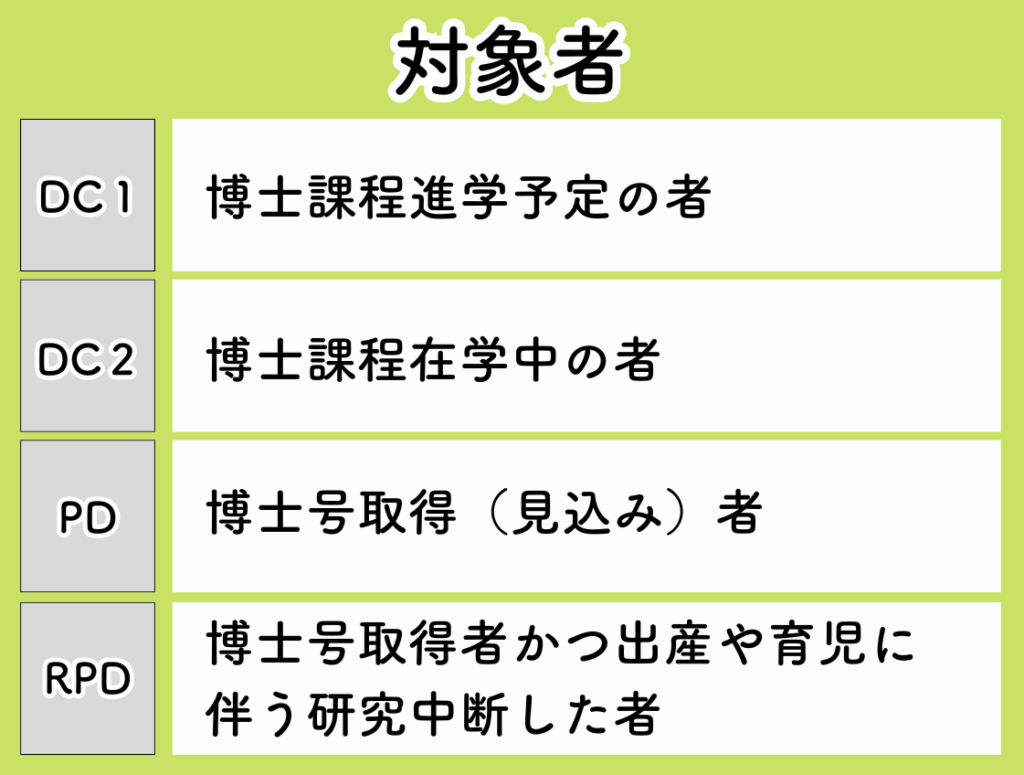

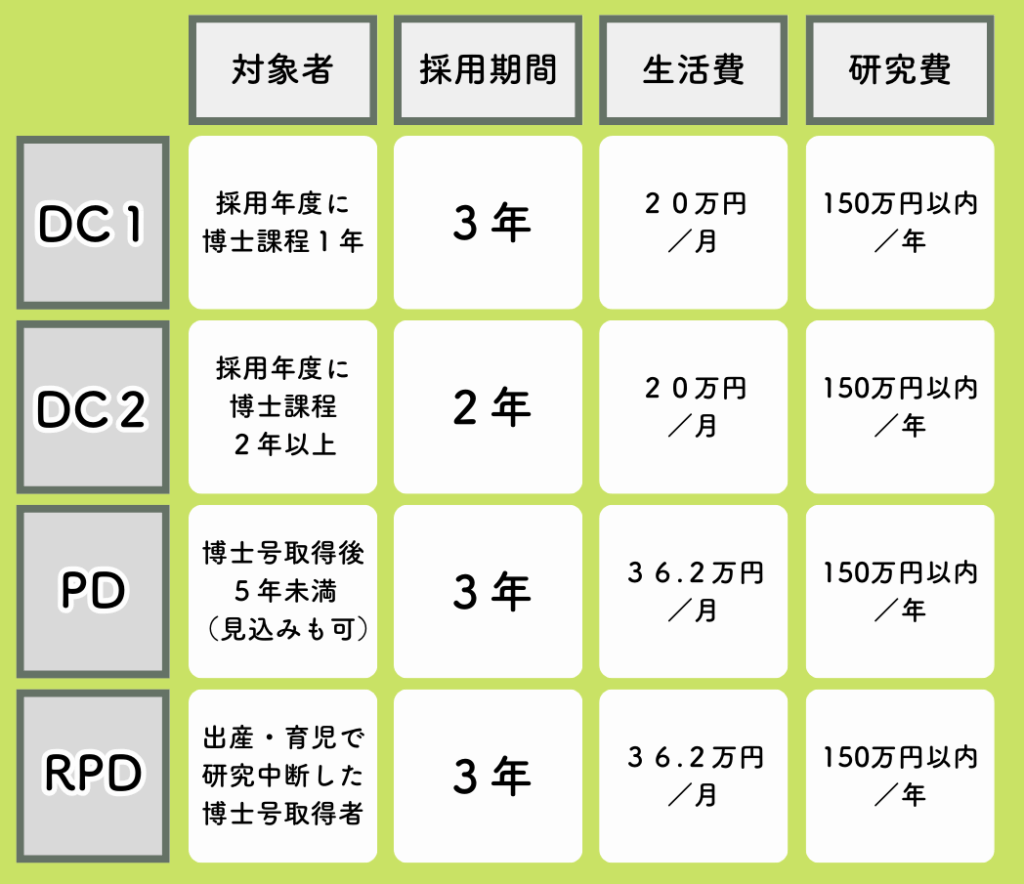

学振には、DC1、DC2、PD、RPDといった種類があります。

採用されるとどうなるの?

採用されると、研究費と生活費(研究奨励金)が支給されます。

例えば、博士学生向けのDC1、DC2の場合、生活費として年間240万円、研究費として最大150万円。

学生でありながら、月20万円の支援を受けられるため、アルバイト等を大きく抑えることができます。

学振の種類、支援内容、応募資格をチェック

一覧で確認してみましょう。

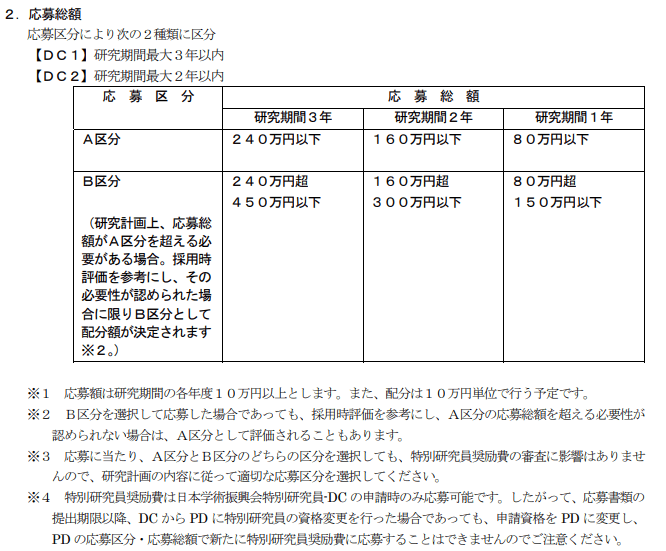

研究費

研究費は一律で150万円/年と記載していますが、科学研究費助成事業(特別研究員奨励費)へ申請することで、個々に金額が決定します。

そして、科研費(基金分)として交付されます。

上記の区分別に自ら申請し、決定された交付額が研究費となります。

平均配分額は90万円とあります。

あかのん

あかのんつまり特別研究員ごとに支給額が異なります。

平均配分額は90万円となっています。

【博士学生向け】特別研究員DC1・DC2とは?

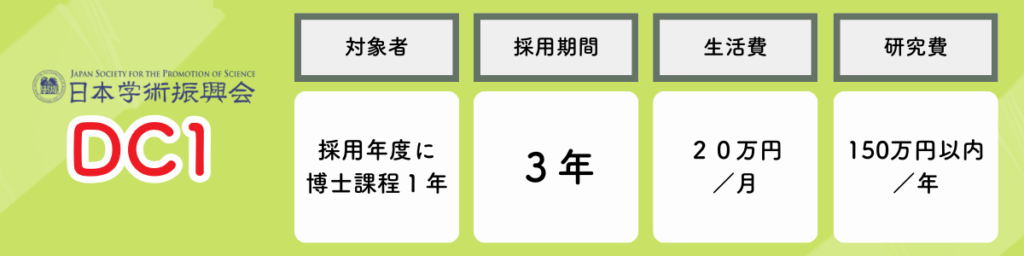

特別研究員DC1

特別研究員DC1は採用年度に博士課程1年になる特別研究員のことです。

学振への応募は修士2年次に行います。

- 応募条件:採用年度に博士課程1年になる人

- 採用率20%以下の狭き門

- 採用期間:3年

- 生活費:20万円/月

- 研究費:150万円以内/年

DC1の詳しい応募資格はここをクリック

対象者:採用年度に博士課程1年になる人

採用年度の4月1日現在、我が国の大学院博士課程に在学し、次のいずれかに該当する者

(外国人も含む)

1. 区分制の博士課程後期第1年次相当(在学月数12ヶ月未満)に在学する者

2. 一貫制の博士課程第3年次相当(在学月数24ヶ月以上36ヶ月未満)に在学する者

3. 後期3年の課程のみの博士課程第1年次相当(在学月数12ヶ月未満)に在学する者

4. 医学、歯学、薬学又は獣医学系の4年制の博士課程第2年次相当(在学月数12ヶ月以上24ヶ月未満)に在学する者

※ 1~3 において、採用年度の4月に博士課程後期等に進学する予定の者を含む

※ 申請後、博士課程において休学をした場合は、申請資格を満たさない場合があるため留意すること。

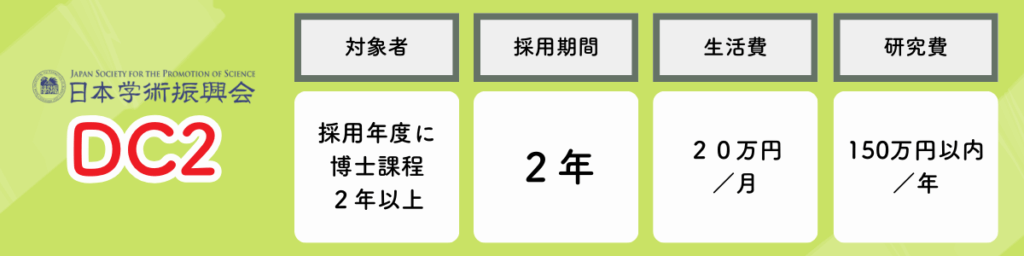

特別研究員DC2

特別研究員DC2は採用年度に博士過程2年次以上の特別研究員のことです。

応募時すでに博士課程の学生となっている人が対象で、翌年度から採用されます。

あかのん

あかのんDC1に落ちてもDC2でまだチャンスがあります

- 応募条件:採用年度に博士課程2年次以上になる人

- 採用倍率20%以下の狭き門

- 採用期間:2年

- 生活費:20万円/月

- 研究費:150万円以内/年

DC2の詳しい応募資格はここをクリック

対象者:採用年度に博士課程2年次以上になる人

採用年度の4月1日現在、我が国の大学院博士課程に在学し、次のいずれかに該当する者

(外国人も含む)

1. 区分制の博士課程後期第2年次以上の年次相当(在学月数12ヶ月以上36ヶ月未満)に在学する者

2. 一貫制の博士課程第4年次以上の年次相当(在学月数36ヶ月以上60ヶ月未満)に在学する者

3. 後期3年の課程のみの博士課程第2年次以上の年次相当(在学月数12ヶ月以上36ヶ月未満)に在学する者

4. 医学、歯学、薬学又は獣医学系の4年制の博士課程第3年次以上の年次相当(在学月数24ヶ月以上48ヶ月未満)に在学する者

※ 申請後、博士課程において休学をした場合は、申請資格を満たさない場合があるため留意すること。

DC1・DC2は受入機関との雇用関係はなく、研究奨励金は日本学術振興会から直接支給されます。

生活費として支給される研究奨励金は課税対象です。

あかのん

あかのん親の扶養から抜け国民健康保険への加入が必要です。

また、その他の支援制度との併用は基本的にはできないので注意が必要です。

その他の奨学金:博士課程で利用できる奨学金や支援情報まとめ

【博士号取得者向け】特別研究員PD・RPDとは?

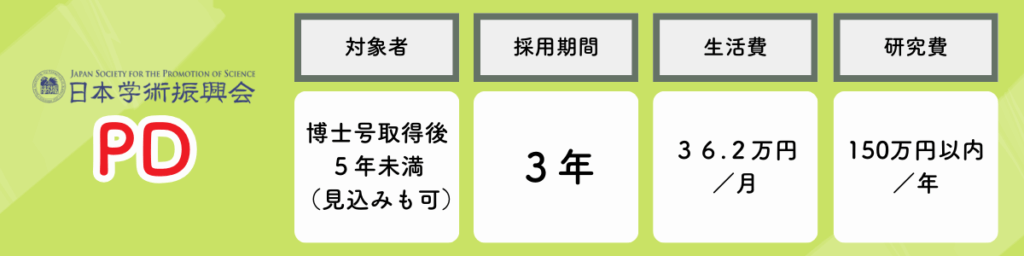

特別研究員PD

博士号取得した方向けの制度。

アカデミアポジションを獲得するまでの繋ぎともなります。

博士課程の研究の単なる継続ではなく、新たな環境において研究者としての能力を活かすことが求められます。

そのため、学位を取得した(する予定の)出身研究機関以外の研究機関に身を置くことが条件です。

あかのん

あかのん教員としてアカデミアに採用されるより研究に集中できるというメリットもありますね

- 応募条件:採用年度の4月1日現在、博士課程学位取得後5年未満の人(申請時においては見込みでも可)

- 採用人数は文系理系あわせておよそ350名と非常に少ない

- 採用期間は3年

- 生活費:36.2万円/月

- 研究費:150万円以内/年

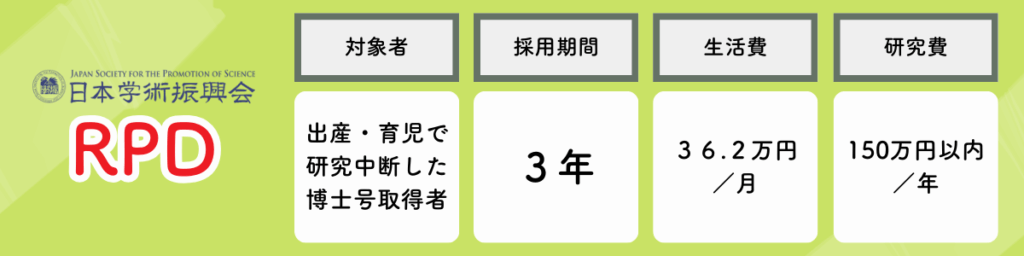

特別研究員RPD

RPDとは、出産や育児に伴う研究中断後に研究に復帰できるよう支援を受ける研究員のことです。

復帰時期は生活の状況に応じて選べるように採用開始を4月・7月・10月・1月から選択できます。

<特別研究員RPD>

- 応募条件:出産・育児のため研究を中断した人

- 採用人数は少ないが採択率は50%以上と高い

- 採用期間は3年

- 生活費:36.2万円/月

- 研究費:150万円以内/年

RPDの詳しい応募資格はここをクリック

対象者:採用年度の4月1日現在、博士課程の学位を取得している人

下記のいずれかに該当するもの

- 申請年度4月1日現在で小学生以下の子を養育しており、その子の出産・育児のために6週間以上研究活動を中断した人

- 出産または疾病や障がいのある子の療育のため、6週間以上研究活動を中断した人

- 申請年度4月2日以降申請期限までに子を出産し(予定も可)、その子の出産育児のために6週間以上研究活動を中断した、または中断する予定の人

受入研究機関との雇用関係について

これまで受入機関と雇用関係を有していなかった特別研究員ですが、令和5年度より特別研究員PD・RPDを受入研究機関で雇用することが可能になりました。

あかのん

あかのんつまり、厚生年金や雇用保険が適用されるように改善されました!

| 従来 | R5年度以降 | |

|---|---|---|

| 身分 | 日本学術振興会特別研究員 (雇用関係なし) | 受入研究機関の職員 |

| 給与等 | 「研究奨励金」として日本学術振興会から支給 | 「給与」として受入研究機関から支給 |

| 各種手当等 | なし | 通勤手当、超過勤務手当等が支給 |

| 公的年金 | 国民年金 (第1号被保険者) | 厚生年金 (第2号被保険者) |

| 健康保険 | 国民健康保険 | 健康保険組合・共済組合等による健康保険 |

| 雇用保険 | なし | 適用あり |

| 労災保険等 | 傷害保険に加入 (日本学術振興会がが全額負担) | 適用あり (受入研究機関が全額負担) |

| 所得税 | 日本学術振興会が源泉徴収 | 受入研究機関が源泉徴収 |

| 住民税 | 各自で納付 | 給与から天引き |

応募者数、採用者数、採択率の変化

学振の応募者数や採択率はどのように変化しているのでしょうか。

過去5年のデータをもとに比較しましょう。

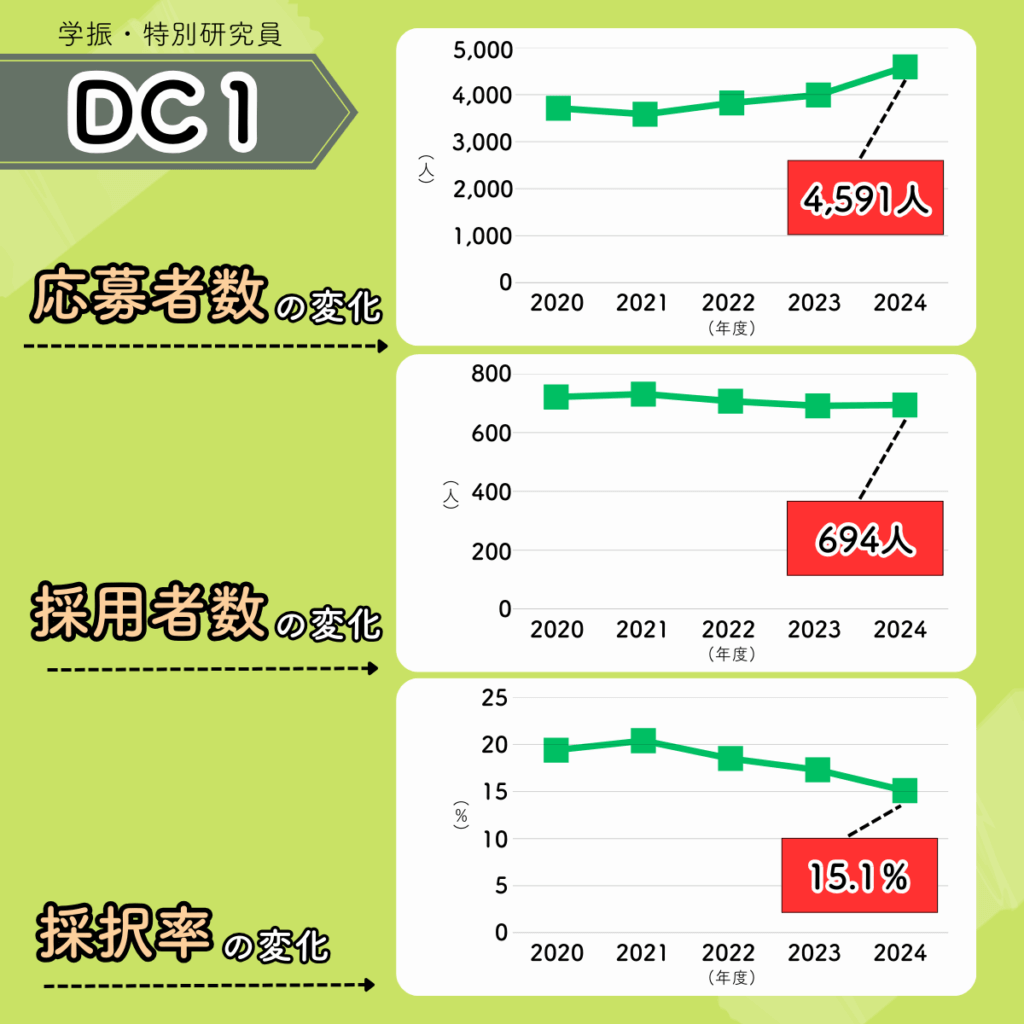

特別研究員・DC1

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 応募者数 | 3,711 | 3,582 | 3,824 | 3,991 | 4,591 |

| 採用者数 | 721 | 731 | 707 | 691 | 694 |

| 採択率 | 19.4 | 20.4 | 18.5 | 17.3 | 15.1 |

- 応募者数は2020年度以降増加傾向にある

- 採択率は下がっている

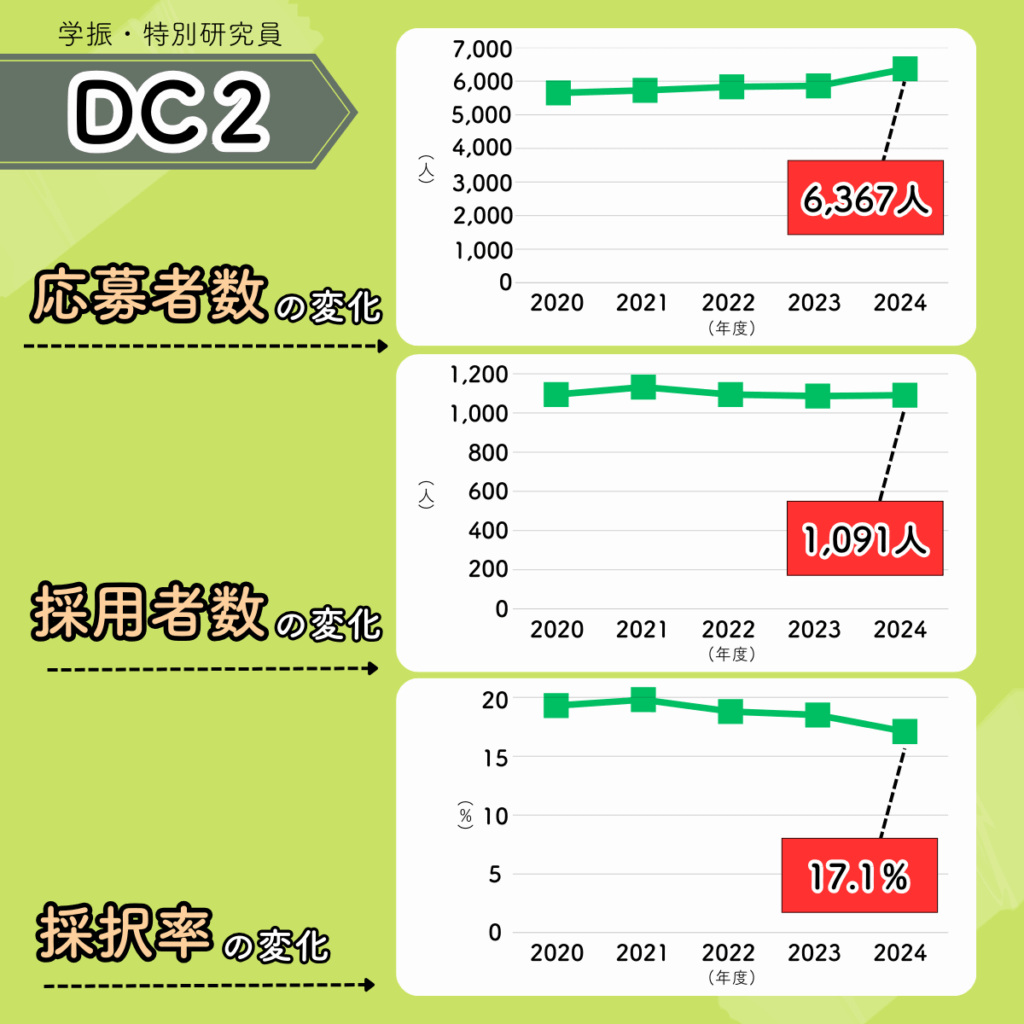

特別研究員・DC2

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 応募者数 | 5,654 | 5,728 | 5,833 | 5,860 | 6,367 |

| 採用者数 | 1,094 | 1,132 | 1,094 | 1,086 | 1,091 |

| 採択率 | 19.3 | 19.8 | 18.8 | 18.5 | 17.1 |

- 応募者数は2020年度以降増加傾向にある

- 採択率は下がっている

あかのん

あかのん特別研究員DC1・DC2の難易度は年々高まっています

DC1・2に関しては応募者数が増えているからこそ、もっと採用人数を増やして欲しい。

ただ、学振以外にももさまざまな支援制度を国が設けてくれています。

その他の奨学金:博士課程で利用できる奨学金や支援情報まとめ

あかのん

あかのん目標は博士学生の半数以上に国の支援が行き渡るようとのこと

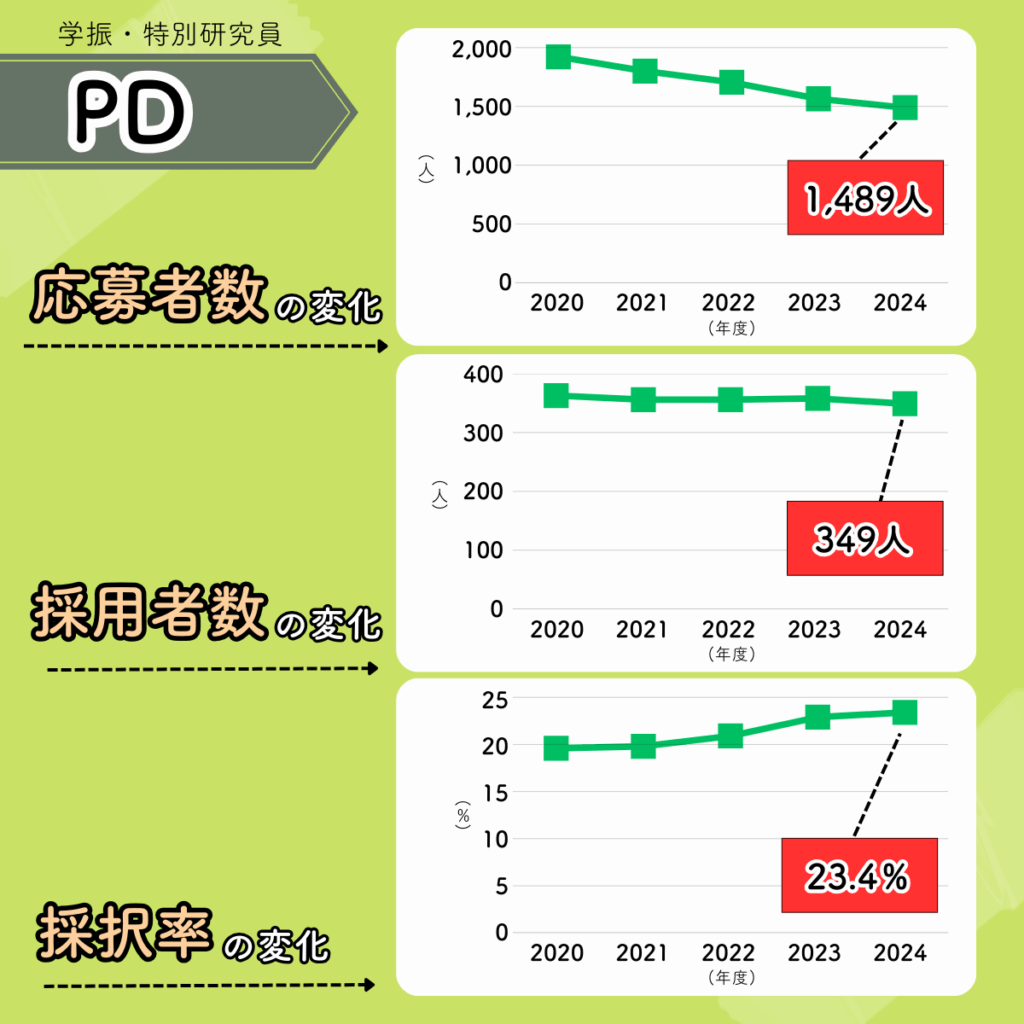

特別研究員・PD

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 応募者数 | 1,922 | 1,800 | 1,705 | 1,565 | 1,489 |

| 採用者数 | 363 | 356 | 356 | 358 | 349 |

| 採択率 | 19.6 | 19.8 | 20.9 | 22.9 | 23.4 |

- 応募者数は2020年度以降、減少傾向にある

- 採択率は上がっている

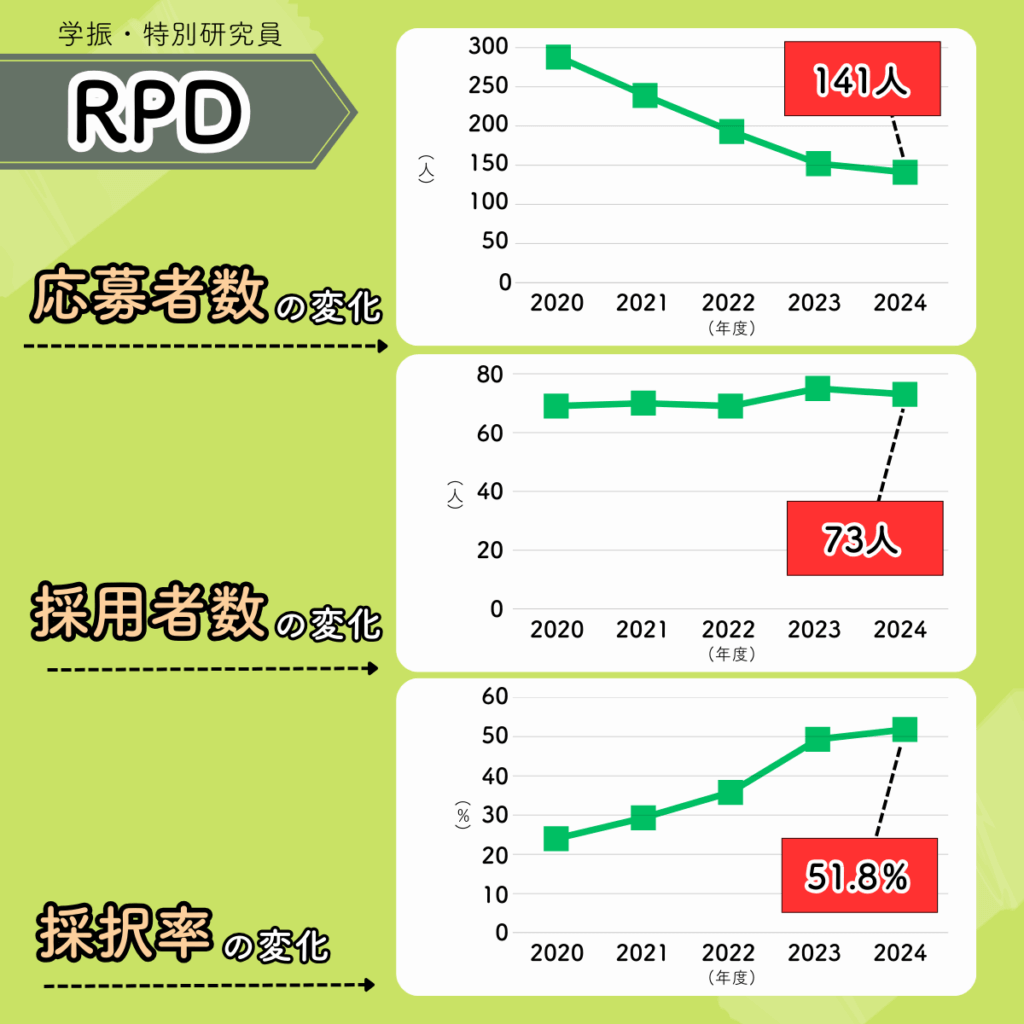

特別研究員・RPD

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 応募者数 | 288 | 239 | 193 | 152 | 141 |

| 採用者数 | 69 | 70 | 69 | 75 | 69 |

| 採択率 | 24 | 29.3 | 35.8 | 49.3 | 48.9 |

- そもそもの規模が小さい

- 応募者数は2020年度以降、減少傾向にある

- そのため採択率は大きく上がっている

あかのん

あかのん応募条件に該当する方には非常におすすめです

学振に申請してみよう!

学振に申請するには、いつ頃からどんな準備が必要なの?

ここからは、申請時期と流れ、申請に必要な書類の説明をします。

募集時期を見逃さないように早めにチェックしておきましょう。

学振の申請時期と流れ

DC1・DC2・PDの申請時期は以下のとおりです。

募集要項公開(採用年度の前年2月頃)

採用年度の前年2月頃に募集要項が公開されます。

例えば2025年度採用の募集要項は2024年2月に公開されています。

申請受付(採用年度の前年4~6月)

4月~6月上旬までが申請書の受付期間です。

一段階目の書面審査(第一次選考)(採用年度の前年7~8月)

7~8月にかけて一段階目の書面審査が実施されます。

書面審査は、6人の専門委員によって研究計画の着想・オリジナリティ、研究者としての資質から総合的に評価されます。

二段階目の書面審査(第二次選考)(採用年度前年8~9月)

一段階目の審査でボーダーゾーンとなった申請者を対象に再度書面審査を実施します。

ボーダーゾーンとは、採択率20%の場合、上位16〜24%の合格と不採用の間にいる人たちです。

あかのん

あかのん判断に迷うラインの人たちを再度審査します

第一次選考結果開示(採用年度前年10月上旬頃まで)

「第一次採用内定者」「第二次採用内定候補者」「不採用者」に分けられます。

あかのん

あかのん「第一次採用内定者」はこの時点で内定が決まります。

第二次選考結果開示(採用年度1月上旬頃まで)

⑤の「第二次選考内定候補者」の中から「採用内定者」「補欠者」「不採用者」に分けて開示されます。

「補欠者」は2月中旬頃までに再度、採用内定もしくは不採用が開示されます。

採用決定(採用年度4月1日)

4月1日時点での申請資格を確認の上、正式に採用が決まります。

申請方法と必要書類

申請は、電子申請システムを通じて実施します。

研究計画や評価など約10枚ほど記入する必要があり、推敲などにも時間がかかるので早めに取り組むようにしましょう。

申請の流れ

- 申請資格の確認

- 研究者養成事業電子申請システムのID/パスワードの発行

- 申請書情報の入力

- 申請書の作成

- 評価書の作成依頼

- 申請内容ファイルの登録

- 申請書の提出

必要書類

あかのん

あかのん2種類の書類が必要です。

- 申請書(研究計画等)←かなり大変!

- 評価書(研究指導者が執筆、PDの場合は採用後の受入研究者の評価も必要)

申請書(研究計画等)の書き方

<研究計画の項目>

- 研究の位置づけ

- 当該分野の状況や課題等の背景、計画の着想に至った経緯を記入します。

- 研究目的・内容等

- 研究目的や方法、内容を研究の特色や独創的な点にも触れて記入します。

- 受入研究室の選定理由

- 採用後の受入研究室を選定した理由を、きっかけやメリットを含めて記入します。

優秀な研究者たちの中から採用を勝ち取るためには、研究計画の内容がとても重要です。

研究計画を魅力的に伝え、研究者として質のある人材であることを審査員に認めてもらわなければなりません。

このような研究計画書を書く時には外してはいけない要素があります。

その秘訣を以下のnoteでまとめています。

難関奨学金に採用された

研究計画書を公開し、

成功の秘訣などを解説しています

\クリック/

※note公式ページへ移動します

あかのん

あかのん実際に博士課程のときに難関奨学金に採用された筆者の研究計画書を公開しています。

学振に採用されるメリット

学振の特別研究員に採用されるメリットは以下の3つがあります。

- 経済面で余裕ができる

- 自分で使える研究費が確保できる

- 業績として誇れる

支給される研究奨励金を生活費に充てることができるので、経済的な不安が軽減。

あかのん

あかのんアルバイトに割く時間を減らすことができます

(金額的には少々足りないとは思いますが…)

また、自分個人の研究費があることで、自由に研究費を使うことができ、自分の興味のある研究を追求できます。

さらに、採用倍率の高い特別研究員という業績が残るので、就職や転職時に有利になります。

このように学振の特別研究員に採用されることは、金銭面においても業績面においてもメリットがあります。

まとめ

今回は、学振の特別研究員の種類・金額・応募資格や方法についてまとめました。

この記事のポイント

金銭面・業績面ともにメリットのある学振の特別研究員に選ばれることは、あなたの研究生活において大きなメリットとなります。

研究計画をしっかりと立案し、質の高い計画書で審査員にアピールしましょう。

ぜひ応募してみてください。

あかのん

あかのん最後までお読みいただきありがとうございました。記事更新のお知らせはXやインスタでも行っています。ぜひフォローしてくださいね

Xはこちら→@HAcademianote

インスタはこちら→@academia_note